春

イースターの豆知識

IT業界の遊び心?もう一つのイースターエッグ

イースターといえば、イースターエッグ。

ですが、IT業界でイースターエッグといえば、「裏ワザ」「隠しコマンド」を意味する言葉として有名です。

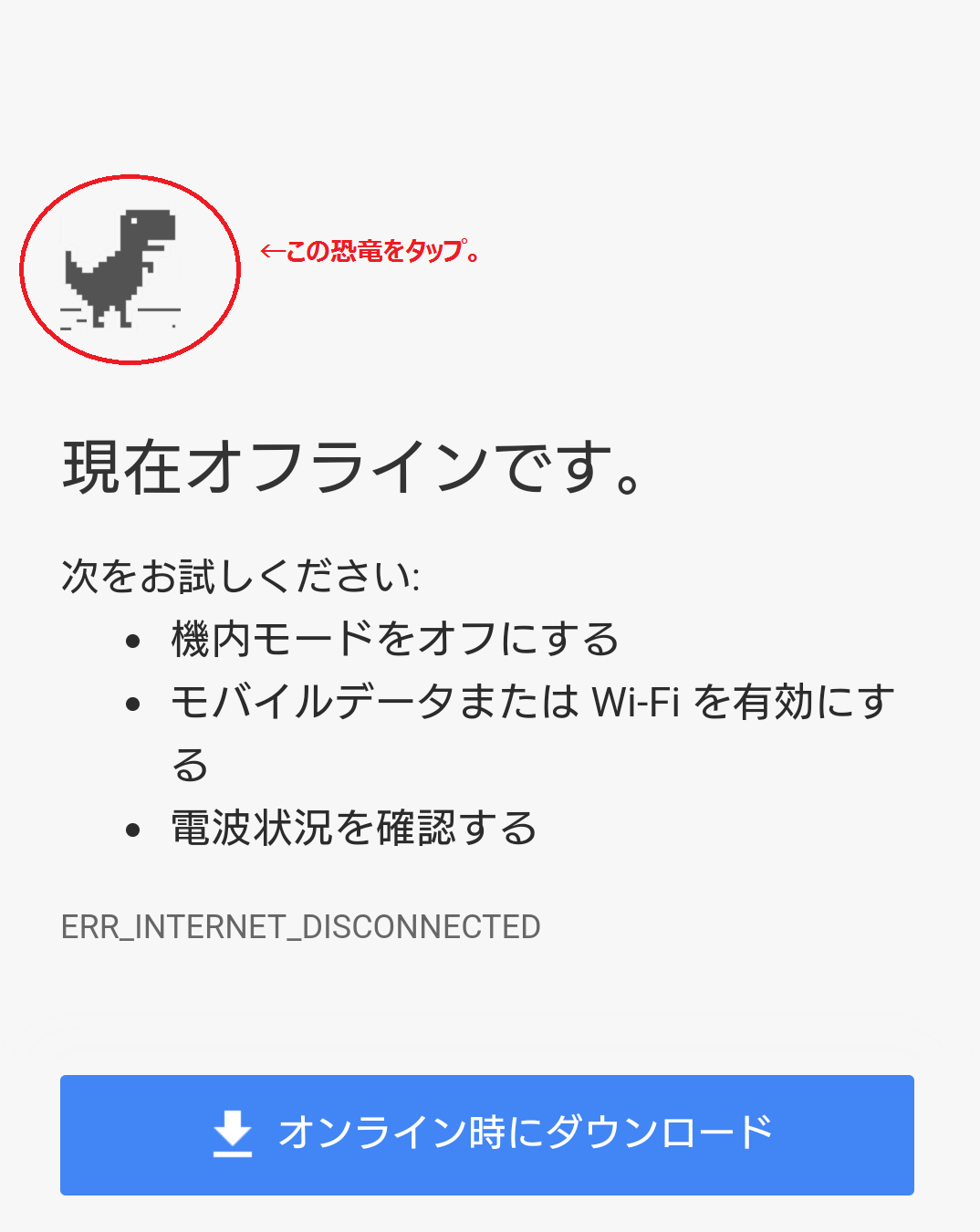

例えば、Android版ChromeでGoogleの検索結果を「機内モード」の状態でタップすると、上記の画面が表示されるかと思います。

この左上にいる恐竜をタップすると…

ゲームが始まります。

タップすると恐竜がジャンプするので、障害物に当たらないよう進みましょう!

また、Googleで「斜め」や「一回転」と検索すると検索結果がその通りになるのは、有名なイースターエッグですね。

因みにこれらの「裏ワザ」「隠しコマンド」をイースターエッグと呼ぶのは、「イースターエッグ」を隠して探す「エッグハント」というゲームに肖ってそう呼びます。

何かを隠す、というのはイースターを盛り上げる人気の手法ですので、是非参考にしてください。

関連特集

母の日の豆知識

「こどもの日」も「母の日」だった?!

こどもの日は5月5日、母の日は毎年5月第2週の日曜日で、家族に感謝する催事で同じ5月と、共通点がありますが、そもそも「こどもの日」も母に感謝する祝日として制定されております。

「国民の祝日に関する法律 第二条」に各祝日の由来が記載されておりますが、

「こどもの日」の項目を見てみると、

「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」

と記載があります。

同じ月で同じ家族の幸せを願う催事ですので、連続イベントのような形で販促を行うのも一つの手法です。

関連特集

父の日の豆知識

父の日は何故「バラ」を送るの?

父の日は「バラ」を送るのが一般的ですが、その由来はアメリカにあります。

「母の日」がアメリカで一般的になると同時に、父親に感謝する日も必要だと考えたのが、アメリカのジョン・ブルース・ドット婦人です。

彼女が幼いころ、南北戦争が勃発、父ウィリアムは召集され、彼女を含む6人の子供は母に育てられますが、ウィリアムの復員後、母が過労で亡くなってしまいます。

以来ウィリアムは再婚することもなく、子供6人を男手一つで育て、ドット婦人を含む6人の子供は無事成人をしますが、その後まもなくウィリアムも亡くなってしまいます。

妻に先立たれながらも一生懸命育ててくれた父親に、とても感謝していたドット婦人は、母の日と同様に、「父親に敬意を表する日」を作るべきと訴えます。

その活動が大統領に知り渡り、1916年ごろから「父の日」が認知されるようになります。

父の日は「バラ」ですが、彼女の父が好きだった「白いバラ」を父の墓に供えたからと言われております。

父親が好きなもの・喜ぶものをプレゼントをするのはもちろんのこと、その由来に因んで、

お父さんが喜ぶものにバラを添えて渡すのがオススメです。

関連特集

夏

半夏生の豆知識

半夏生は「うどんの日」?

半夏生と言えば、やはり一番メジャーなのは「タコ」だと思いますが、地域によって食べるものがそれぞれ違うようです。

例えば、福井県のほうですと「半夏生鯖(はげっしょさば)」と呼ばれる鯖を食べる風習があります。

そして、「うどん」を食べることで有名なのが香川県です。

かつての讃岐地方では、半夏生の頃にうどんを打って食べる風習があり、

それを因んで、讃岐うどんで有名な香川県が半夏生の始まりである7月2日を「うどんの日」として発案しました。

近年では「タコ」と「うどん」を同時に食べるタコ入りの焼きうどんのような手作りメニューも流行っているようです!

関連特集

七夕の豆知識

織姫と彦星の伝説は中国神話が由来だった?

七夕といえば、毎年7月7日にのみ会う事を許されている織姫と彦星の恋物語。

老若男女誰でも知ってる物語ですが、恋愛物語として残る最古の文献は、中国南北朝時代(439年~581年)に編纂された『文選』にある古詩十九首になります。

<原文>

迢迢牽牛星 皎皎河漢女繊繊擢素手 札札弄機杼

終日不成章 泣涕零如雨

河漢清且浅 相去復幾許

盈盈一水間 脈脈不得語

<意訳>

遥か彼方にある彦星。輝く銀河の織姫。織姫は手で機を織っているが、

一日中織っても模様ができない。雨のように流れる涙。

銀河は清く浅い。互いの距離はどれほどか。

満ち溢れたる河を隔て、語ることもできない。

こう見ると、まだこの当時は7月7日という日は出ていないのが分かります。

7月7日という日が明記されたのは、南北朝時代後期に書かれたとされる『荊楚歳時記』となります。

これらの神話が奈良時代に日本にわたり、元からあった日本の棚機津女の伝説と合わさって出来たのが、現在の日本における「七夕」の原形となりました。

悲恋の七夕伝説。

笹に願いを書いた短冊を飾るのと同時に、二人の物語に注目して、ロマンチックな演出をするのもおすすめです。

関連特集

秋

ハロウィンの豆知識

ハロウィンで使えるオシャレなフレーズ!

秋の一大イベントとして日本でもすっかり定着したハロウィン!

「trick or treat」や「Happy Halloween」は誰でも知ってるフレーズですが、それ以外でもイベント当日に使える単語・フレーズを紹介します。

(1)"Spooktacular"

アメリカではよく、"Halloween Spooktacular"と書かれたイベント・商品の宣伝があります。

spook-tacularとハイフンで分けられて綴られているパターンもありますが、勘のいい人は、"spectacular"をもじって作られた造語だとお気づきではないでしょうか?

"spook"は、お化け、あるいは怖がらせるという意味の英単語で、それを豪華ショーという意味の英単語である"spectacular"と掛け合わせて出来た造語です。

意味としては、「すごく怖いイベント」みたいな感じでしょうか。

イベントのキャッチフレーズなんかに使える単語になります。

(2)"I witch you a Happy Halloween"

これも勘のいい人だと、"witch"と"wish"をもじった言葉遊びだと気付いたのではないでしょうか。

"I wish you a Happy Halloween"で、「ハロウィンおめでとう!」という意味になります。

同じフレーズだと、ルイス・キャロルの"I wish you a merry christmas"は聞き覚えがあるフレーズだと思います。

この"wish"を"witch"(魔女)に変えるだけで、オシャレな挨拶に早変わり!

当日魔女のコスプレをしながらこれで挨拶すると洒落っ気が効いて、ユニークな印象を与えるのではないでしょうか。

(3)"Have a bootiful Halloween"

"bootiful"は"beautiful"と同じような意味で使われる俗語です。 本来は"Broad Norfolk"と呼ばれるノーフォーク州の方言だったのですが、近年のSNSの発達により、世界中に広まった言葉でもあります。そして、"boo"はハロウィンでの脅し文句で一般的な言葉。

二つを掛け合わせて、「素敵なハロウィンを!」という意味で使ってはいかがでしょうか?

関連特集

ボージョレ・ヌーヴォーの豆知識

ボージョレ・ヌーヴォーのランクの違いって?

毎年11月の第3木曜日はボージョレ・ヌーヴォーの解禁日になります!

普段ワインをあまり飲まない方も、この日はボージョレ・ヌーヴォーを飲むのではないでしょうか。

ですが、ボージョレ・ワインがどんなワインなのかは実を言うとあまり知られてないのでは?

ということで、ボージョレ・ワインのランクについて解説します。

実を言うと、ボージョレ・ワインのランクというのは、Appellation d'Origine Controlee(アペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ)と呼ばれる認証により、厳密に決まっており、下記の四つの等級に分けられております。

①ボージョレ(地方名)

②ボージョレ・シュペリール(地区名)

③ボージョレ・ヴィラージュ(村名)

④クリュ・ボージョレ(畑名)

作る範囲が狭くなればなるほど高級品となります。 上記で認証を受けたワインは製品ラベルに必ず表示が入っております。

ヌーヴォーに限らず、色々なボージョレ・ワインを楽しむのも一つかもしれません。

関連特集

冬

クリスマスの豆知識

クリスマスにイチゴのショートケーキを食べるのは日本だけ?

クリスマスといえば、欠かせないのがクリスマスケーキ。

特に定番のケーキといえば、やはりイチゴのショートケーキではないでしょうか。

ですが、クリスマスの本場である欧米諸国ではショートケーキをではなく、別のケーキのほうがメジャーだそうです。

フランスだと有名なのが、「ブッシュ・ド・ノエル」。

「クリスマスの丸太」という意味で、ロールケーキをココアクリームでコーティングし、装飾を施したケーキですね。

最近のケーキ屋さんではこちらを推すパターンも多く、日本でも見かけるようになりました。

ドイツやオランダですと、「シュトレン」と呼ばれる伝統菓子が有名です。

ケーキというよりかは、菓子パンに近く、酵母の入った生地に、レーズンやナッツ、オレンジピールやレモンピールを練り込ませ、焼き上げたあとに真っ白になるまで粉砂糖をまぶしたお菓子となります。

ドイツでは、クリスマスを待つ「待降節(アドベント)」の間、少しずつ食べる習慣があるそうです。

クリスマスが近づくにつれ、味が熟成され、当日が待ち遠しくなると言われてます。

ちなみに日本のクリスマスケーキの由来は、スイーツで有名な老舗食品メーカーが、1922年(大正11年)ごろに広めたのがきっかけと言われています。

その時のケーキが、イチゴのショートケーキをサンタの装飾でデコレーションをしたものらしく、今の日本のクリスマスケーキの源流となったと言われています。

皆さんはクリスマスにどんなケーキを食べますか?

関連特集

イルミネーションの豆知識

「イルミネーション」は日本独自の言いまわし?

クリスマスシーズンで楽しみなのが、絢爛に彩られたイルミネーション。

ですが、アメリカでは"Christmas lights"というのが一般的です。

"illumination"は照明という意味で、どちらかというと電灯やビルの照明などの光を想起させてしまうようです。

では、なぜ「クリスマスライト」ではなく、「イルミネーション」と呼ばれるようになったのでしょうか?

答えは、日本で最初に普及したイルミネーションに隠されていました。

明治時代の1905年、舶来品を扱う老舗小売業者が銀座に進出したのがきっかけで、イルミネーションが日本に普及しました。

その時の様子を報じた新聞に「例年になくイルミネーションが花やか」との記載があります。

当時は、文明開化真っ盛りの時期で、そもそも「光で風景を飾る」という日本語がなく、発光装置を指す「イルミネーション」という単語で呼ばれるようになったと言われています。

日本で独自の進化を遂げたイルミネーションは今や世界有数のものになりました。

皆さんも煌びやかなイルミネーションを飾って、素敵な風景を作りませんか?

関連特集

情報